Berlin, 12.-28. September 2025 im Kino Krokodil (KK) und im Collegium Hungaricum Berlin (CHB)

Die Werkschau ist Teil der vom Hauptstadt-Kulturfonds geförderten Veranstaltungsreihe Arsenal on Location.

Interviews mit Judit Elek in Paris 2024 und Budapest 2025 - Von Jörg Taszman

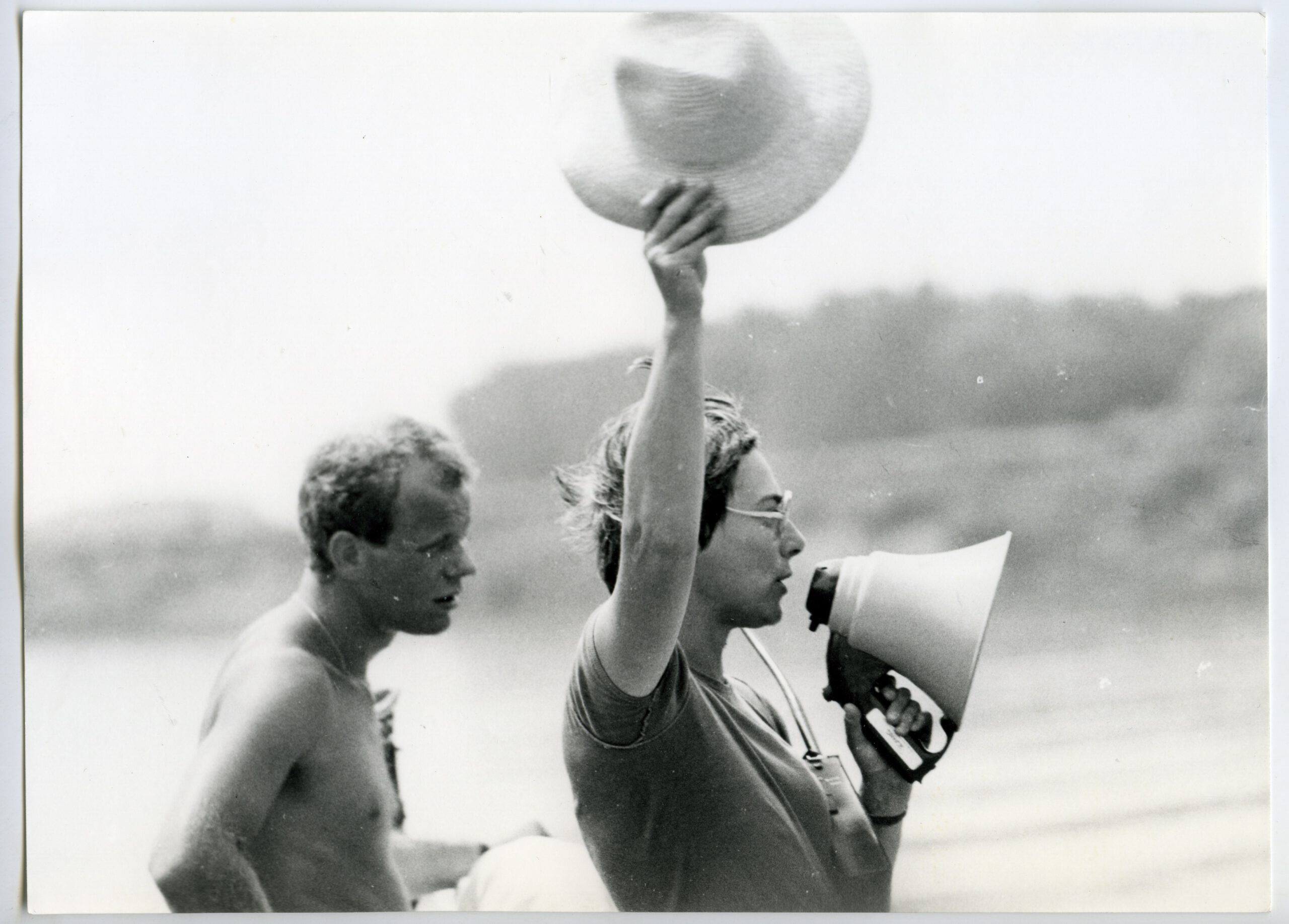

Judit Elek (*1937) ist eine zentrale Figur sowohl des ungarischen Dokumentarfilms wie auch des Spielfilmschaffens ihres Landes. Nach dem Studium an der Filmhochschule Budapest, das sie 1956 aufnahm, kurz vor dem ungarischen Volksaufstand, entstanden ihre ersten kurzen Filme im von ihr mitbegründeten Béla Balázs Studio, ein Ort der Experimentierfreude und künstlerischen Freiheit. Ihr Leben wie ihre Filme sind eng verknüpft mit den geschichtlichen Ereignissen des 20. Jahrhunderts; ihre jüdische Herkunft findet vor allem in ihren späteren Werken in dokumentarischer sowie fiktiver Form Eingang. Überhaupt stellt Eleks Œuvre die „Trennbarkeit von fiktionalen und nicht-fiktionalen Filmen immer wieder erfolgreich in Frage. Ein Werk, das darin mit den zeitgleich entstehenden filmischen Erneuerungsbewegungen genauso kommuniziert wie mit einer biografischen Situation: Bei der Abschlussvergabe an der Filmhochschule, wo Elek als erste Frau überhaupt zum Regiestudium zugelassen wurde, hatte sie als Frau kein Diplom für Spielfilm-Regie erhalten, weshalb sie zunächst Dokumentationen fürs ungarische Fernsehen realisierte.“ (Friederike Horstmann) Kompromisslos war Judit Elek immer. Nach ihrem ersten, 1969 entstandenen Spielfilm wurde sie aufgrund eines Drehbuchs zu den Schauprozessen gegen die ungarischen Jakobiner des 18. Jahrhunderts mit einem inoffiziellen Berufsverbot belegt und konnte acht Jahre lang keine Spielfilme drehen. Eine Wahrhaftigkeit im Abbilden der Realität zeichnet nicht nur Eleks Dokumentarfilme, sondern auch ihre Spielfilme aus, in denen sie oft die Beziehung zwischen Menschen, ihr Eingebunden-Sein in ihre Umwelt, Gefühle von Einsamkeit und Isolation ins Zentrum stellt.

KASTÉLYOK LAKÓI (Inhabitants of Castles in Hungary, Ungarn 1966 | 12.9. KK) zeigt den Zusammenprall von alten Strukturen und der sozialistischen Gegenwart Ungarns. „1966 machte ich den Dokumentarfilm KASTÉLYOK LAKÓI, über fünf Schlösser in Gödöllő, die ehemals königliche Residenz der Habsburger waren. Als ich dort filmte, war z.B. ein Teil des Gebäudes zu einem Altersheim umfunktioniert worden, ein anderer zu einer russischen Kaserne. Alles war in einem sehr verfallenen Zustand. Heruntergekommene Paläste, in denen z.B. alte, verwirrte Menschen wohnten, die aber eine eigene Meinung über die Welt besaßen und Schicksale zu erzählen hatten. Und hinter ihnen sieht man im Film die barocken Fassaden und schneeweißen Kamine.“ (Judit Elek)

Ihr Langfilmdebüt gab Elek mit dem zweiteiligen Film MEDDIG ÉL AZ EMBER? (How Long Does Man Live?, Ungarn 1968 | 12.9. KK, Einführung: Barbara Wurm), in dem sie zunächst die letzten Berufstage eines Fabrikarbeiters beobachtet und seinen körperlichen und geistigen Verfall nach dem Rentenbeginn sowie anschließend seinen Nachfolger, einen Jugendlichen, der gerade seine Ausbildung beginnt. Dieser Film gewann einen Hauptpreis bei den Kurzfilmtagen Oberhausen, wurde anschließend 1968 in Cannes in der Semaine de la Critique gezeigt („Der letzte Film, der vorgeführt wurde, bevor Truffaut und Godard den Vorhang herunterrissen und die Revolution ausbrach.“ – Judit Elek) und ist heute eines von Eleks bekannteren Werken.

SZIGET A SZÁRAZFÖLDÖN (Lady from Constantinople, Ungarn 1969 | 12. KK & 18.9. CHB, Einführung: Gary Vanisian) Die Protagonistin von Judit Eleks erstem langen Spielfilm zeigt die tägliche Routine einer von der bekannten Schauspielerin Manyi Kiss verkörperten älteren Frau. Sie lebt ganz in ihren Erinnerungen, was sich sowohl in den alten Möbeln und Gegenständen ihrer geräumigen Wohnung wie in den von ihr gerne aufgelegten Schlagerplatten widerspiegelt. Das nachbarschaftliche Zusammenleben ist geprägt von Nähe und gelegentlicher Hilfsbereitschaft, aber auch von Klatsch und Missgunst. Als sie sich entschließt, ihre große Wohnung zum Tausch anzubieten, lernt sie unterschiedlichste Menschen kennen. Eine Gruppenbesichtigung wird bald zur ausgelassenen Feier, wie überhaupt die Darstellung gewöhnlicher Ereignisse immer wieder ins Surreale kippt. Eleks Blick auf die „Lady von Konstantinopel“ ist voller Zärtlichkeit und auch Melancholie, die Vielfalt der Lebensentwürfe in Budapest registriert sie mit feiner Ironie.

ISTENMEZEJÉN 1972–73-BAN (Istenmezején, ein ungarisches Dorf, Ungarn 1974 | 16.9. KK) Ein berührendes, feinfühliges dokumentarisches Diptychon entstand in den 70er Jahren im Dorf Istenmezeje (dt. Gottesfeld) in einer ländlichen Bergarbeitergegend, wo Männer und Jungen in einem Bergwerk arbeiten und junge Mädchen mit 15 Jahren heiraten. Es ist das Porträt zweier Mädchen, Ilonka und Marika, die sich zwischen Feldarbeit und Schule, Ehe und Umzug in die Stadt entscheiden müssen, ohne das wirklich entscheiden zu können. „Die soziografische Studie zeigt Eleks Faszination für Menschen, Behausungen, Orte. Sie handelt von Lebensbedingungen junger Frauen in einem kleinen Dorf, von ihren Widerständen, ihren Sehnsüchten. Zugleich erweitert der Film durch die zeit- und raumdokumentarischen Aspekte den Blick über individuelle Frauenschicksale hinaus, ohne jedoch unspezifisch zu werden.“ (Friederike Horstmann)

Mit EGYSZERŰ TÖRTÉNET (Einfache Geschichte, Ungarn 1975 | 16.9. KK) setzt Elek ihre Langzeitbeobachtung im Dorf Istenmezeje fort, ein geografisch und sozial von städtischen Zentren weit entferntes Dorf, in dem gesellschaftliche Fortschritte verspätet eintreffen. In ihrer Konzentration auf die beiden Mädchen und ihre Familien schält sich ein Bild des ländlichen Ungarn heraus, das weit über Einzelschicksale hinausgeht. „Sie veranschaulichen, wie aus dokumentarischem Material ein Roman entsteht, der trotzdem ein Dokumentarfilm bleibt. Meine Filme sind sehr persönlich. Sie konzentrieren sich sehr auf Menschen, Gefühle und Beziehungen. Es geht um die Liebe, um Entscheidungen über den Lebensweg, Ehe, Selbstmord und Selbstmordversuche.“ (Judit Elek) Geplant war auch ein dritter Teil, in dem Judit Elek ihre eigene Rolle bei der Entstehung der Filme reflektieren wollte, was sich jedoch nie verwirklichte.

TALÁLKOZÁS (Encounter, Ungarn 1963 | 18.9. CHB) Eine Frau und ein Mann treffen sich an einem Nachmittag in Budapest, schlendern durch die Stadt, nähern sich einander vorsichtig an. Beide sind voller Erwartungen und Hoffnungen, die das Kennenlernen und den Wunsch nach Verbindung eher erschweren als vereinfachen. Gedreht mit Stilmitteln des Direct Cinema, mit nichtprofessionellen Schauspieler*innen und improvisierten Dialogen, entsteht in großer Unmittelbarkeit das berührende Porträt einer Begegnung.

TUTAJOSOK (Memories of a River, Ungarn/Frankreich 1989 | 24.9. KK, Einführung: Jörg Taszman) Am 1. April 1882 verschwand ein 14-jähriges Mädchen aus einem Dorf im nordöstlichen Ungarn. Wilde Gerüchte entstanden, sie sei einem jüdischen Ritualmord aus Anlass des zwei Tage später beginnenden Pessachfestes zum Opfer gefallen. Obwohl das nachweislich ertrunkene Mädchen Mitte Juni 1882 in der Tisza gefunden wurde, begann ein diffamierender Prozess gegen 15 Mitglieder der örtlichen jüdischen Gemeinde. Er endete zwar mit Freisprüchen, ist aber wie auch der Dreyfus-Prozess einige Jahre später in Frankreich Ausdruck eines immer lauter werdenden Antisemitismus in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts angesichts der erfolgreichen „Jüdischen Emanzipation“ in den Jahrzehnten davor. Die sogenannte „Affäre von Tiszaeszlár“ wurde mehrfach im Kino und in der Literatur verarbeitet, u.a. von Arnold Zweig (Ritualmord in Ungarn, 1914) und G.W. Pabst (Der Prozess, 1948). Elek schrieb das Drehbuch zu ihrem Film mit dem ebenfalls jüdischstämmigen Autor Péter Nádás, einem der wichtigsten ungarischen Schriftsteller der Gegenwart. Gemeinsam gestalteten sie den Stoff als epische, bildgewaltige Erzählung; Elek inszenierte für die Entstehungszeit ausgesprochen ungewöhnlich weite Strecken des Films in Großaufnahmen und mit einer geradezu frappierenden dokumentarischen Unmittelbarkeit.

MONDANI A MONDHATATLANT – ELIE WIESEL ÜZENETE (To Speak the Unspeakable – The Message of Elie Wiesel, Ungarn/Frankreich/USA 1996 | 28.9. KK) „Nie werde ich die Augenblicke vergessen, die meinen Gott und meine Seele mordeten, und meine Träume, die das Antlitz der Wüste annahmen. Nie werde ich das vergessen, und wenn ich dazu verurteilt wäre, so lange wie Gott zu leben. Nie.“ Elie Wiesel gelingt es in seinem Debütroman Die Nacht (1958) für das unsagbare Grauen der Shoah Worte zu finden, die, einmal gelesen, als ständige Mahnung fortdauern. Judit Eleks Film wiederum ist eine beeindruckend subtile, umfassende und zugleich unaufdringliche Annäherung an den Menschen Elie Wiesel, sein unermüdliches Wirken gegen das Vergessen und sein zeitloses Werk, das u.a. mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Den zentralen Teil des Films bildet die von der Kamera minutiös dokumentierte erste Rückkehr Wiesels in sein Heimatdorf Sighetu Marmației und in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, das er überlebt hatte. (Annette Lingg/Gary Vanisian)

Eine Filmreihe in Kooperation mit dem Filmkollektiv Frankfurt. Dank geht an Gary Vanisian.

*** ***

Interviews mit Judit Elek in Paris 2024 und Budapest 2025

Von Jörg Taszman

Marta Mészaros ist Jahrgang 1931 und international die wohl bekannteste ungarische Filmemacherin. Zeitgleich mit ihr begann auch die Filmemacherin Judit Elek (Jahrgang 1937) ihre Karriere. Allerdings geriet Judit Elek trotz großer Festivalerfolge in Cannes ein wenig in Vergessenheit. Zuerst widmete ihr 2023 das Festival in Rotterdam eine ausführliche Werkschau mit 18 Filmen und nannte diese Werkschau liebevoll : The Lady from Budapest. Das ist eine Anspielung auf ihren ersten, wichtigen Spielfilm der international unter dem Titel The Lady from Constantinople bekannt wurde. Im März 2024 zog die Cinémathèque Francaise in Paris nach und präsentierte in Anwesenheit der Filmemacherin sechs ihrer Spielfilme zwischen 1968 und 2011.

Sie stammen aus einer jüdischen Familie, haben das aber lange Zeit nicht in ihren Filmen thematisiert. Warum?

Ich wurde in ein Buchgeschäft hineingeboren im Jahre 1937. Das Geschäft hieß „Vigszinház Antikvarium und Buchgeschäft“ und wurde sehr gut besucht. Bei meiner Geburt hieß ich noch Ehrenreich. Ich bin keine gläubige Jüdin, weil mein Vater Kommunist war. Als ich 1988 viele Jahr später meinen Film „Memoirs of a River“ vorbereitete, wusste ich nichts vom Judentum und seinen Bräuchen. Das hatte man mir zuhause nicht mitgegeben. Schon allein das Wort Jude, das fiel nie.

Wenn man bei Ihnen in ihrer Wohnung sitzt, fallen die vielen Bücher auf. Hat das auch mit dem Beruf ihres Vaters zu tun?

Judit Elek: In meinem Film Ébredés „Das Erwachen“ gibt es diesen alten Mann, einen Buchhändler, genial verkörpert von Dezsö Garas, der leider nicht mehr lebt. Für mich ist unvergesslich, wie er dem jungen Mädchen im Film Shakespeare auf Englisch vorliest. Es ist eine Hommage an den Buchladen meiner Eltern. Das Antiquariat, war zwischen den beiden Weltkriegen ein linker Club. Mein Vater wurde 1905 geboren und wollte ursprünglich Ingenieur werden. Aber das ging nicht, weil es für Juden einen Numerus Clausus in Ungarn gab.

Seine Eltern besaßen einen Lebensmittelladen am Máttyás-Platz im 7.Bezirk. Sie verkauften dort alles, sogar Schnaps. Die Handwerker der Umgebung begannen ihren Tag damit, dass sie in diesen linken, sozialistischen Lebensmittelladen gingen, der meinem Großvater gehörte. Er öffnete um sechs Uhr morgens, damit die Handwerker und Tagelöhner ihren morgendlichen Pálinka bekamen und den Tag beginnen konnten. Das war also die Luft, die ich durch meinen Vater einatmen konnte, dazu noch ein bisschen französische Luft. Denn mit 17 Jahren war er bereits im Gefängnis, als linker, junger Arbeiter, heute würde man sagen, als Industrie-Lehrling. Er wurde auch nicht aufs Gymnasium geschickt, weil seine Eltern dafür kein Geld ausgeben wollten, um ihn noch vier Jahre lang weiter zur Schule zu schicken. Aber mein Vater war ein rebellischer junger Mann und akzeptierte das nicht. Das habe ich von ihm geerbt, diese Eigenständigkeit, dieses Rebellische, diese Unangepasstheit der Gesellschaft gegenüber.

Ihr erster Spielfilm als Regisseurin Sziget a Szarazföldön (wörtlich übersetzt: Eine Insel auf dem Festland) wurde 1969 in Cannes gezeigt und erzählt von einer alten Dame, die ihre zu große Wohnung tauschen muss. Es ist ein amüsantes, dokumentarisch wirkendes Werk über beengte Wohnverhältnisse in Budapest. Wie haben Sie das damals gedreht?

Das Drehbuch schrieb ich zusammen mit Ivan Mándy einem sehr bekannten Schriftsteller. Wir hatten schon vorher in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet. Zunächst bot er mir seine Novellen an, damit ich sie verfilme. Aber ich sagte ihm: „ Nein, ich kann nur von mir selbst ausgehen“. Es gab dann einen gewissen Druck, was die Geschichte betraf. Denn Istvan Nemeskürty der Leiter von Mafilm, der ursprünglich aus der Buchbranche stammte, hat uns damit gequält, dass wir eine Handlung brauchen, etwas Dramatisches, einen Konflikt oder so etwas. Und weder Iván Mándy noch ich hatten das Gefühl, dass es das wirklich braucht.

Wir wollten, dass die Schauspieler nicht als Schauspieler auftreten und ganz bewusst das Dokumentarische mit einfließen lassen. Wir drehten beispielsweise mit den Schauspielern in die Lebensrealität des Lehel-Marktes, was sie gut aufnahmen. Es war schon gewagt, eine so bekannte Darstellerin wie Manyi Kiss dort so spielen zu lassen, dass sie keiner erkannte. Wir haben auch mit versteckter Kamera gedreht.

Und wie kam ihr Film nach dem Erfolg in Cannes in Ungarn an?

Zuhause in Ungarn erfuhr ich keine Anerkennung. Schon davor gewann ich mit meinem Film „Solange der Mensch lebt“ den Großen Preis in Oberhausen. Es war ein großer Erfolg. In Ungarn wurde über beide Filme kein Mucks und kein Buchstabe verloren. Das war wie bei Marta Mészaros. Wir beide versuchten Filme zu drehen, die eine Wirklichkeit zeigten. Das gehörte sich aber nicht, denn das war nicht unser glorreicher Sozialismus. Viele Jahre später fragte man mich einmal in einem Interview, welches einzelne Wort mir zum Sozialismus einfiele, um ihn zu charakterisieren? Und ich antwortete: Hässlich. Er war grau und hässlich.

Sie hatten dann Probleme mit der Zensur und ihr Film „Tutajosok“ (Memories of a River) kam in Ungarn auch nicht sonderlich gut an. Woran lag das?

In Ungarn verglich man meinen Film mit dem Skandal um den Bau des Wasserkraftwerks in Nagymáros, der 1989 von der ungarischen Regierung gestoppt wurde. Man bedachte mich mit schrecklichen Kritiken. Aber es tangierte mich kaum, weil als diese Artikel erschienen, war ich bereits in New York. Denn mit „Memories of a River“ wurde das erste internationale jüdische Filmfestival in New York in der Carnegie Hall eröffnet. Dort waren auch Vertreter der ungarischen Botschaft vertreten, aber auch Elie Wiesel, der ja aus Marámáros (heute in Rumänien Maramures) stammt.

Um „Memories of a River“ zu drehen, musste ich zweimal von vorne anfangen. Wir hatten bereits eine Unmenge an Geld ausgegeben, als das ungarische Fernsehen ausstieg. Plötzlich sollte es keinen Film mehr über Juden geben, weder über Antisemitismus, noch dass es überhaupt Juden gab und Schluss. Aber ich finde mich nicht so schnell mit Absagen ab und man braucht auch immer Glück, um einen Film zu machen. Der französische Produzent Hubert Niogret hatte das Drehbuch gelesen. Es gab außerdem Geld vom französischen Kulturministerium unter Jacques Lang und so entstand „Memories of a River“ als ungarisch-französische Koproduktion.

Kommen wir zurück zu Elie Wiesel. Kam es damals in New York dann zu ihrem ersten Treffen?

Nach der Premiere von „Memories of a River“ rief er die ungarische Botschaft an, und sagte, dass er mit mir gerne unter ruhigen Umständen über den Film reden möchte, der ihn so erschüttert habe. Elie Wiesel bat mich, ihn zu besuchen. Als ich bei ihm ankam, erzählte er mir, dass er viele Anfragen erhalten habe, einen Film über sein Leben zu drehen die er immer abgelehnt hatte. Ich wusste aber auch, dass es nicht einfach mit ihm ist, weil er eine Verfilmung von seinem Buch „Das Morgengrauen“ von Miklos Jancsó, der ein guter Freund von mir war, zunächst verboten hatte. (Anm. Der Film lief 1985 im Wettbewerb der Berlinale).

Gab es dann Absprachen, wie der Film „To speak the Unspeakable: The Message of Elie Wiese“l werden sollte?

Eine Bedingung war, dass ich ihn nicht dafür bezahle, denn alles Geld, das wir hatten, brauchten wir, um den Film fertigzustellen. Ich wollte, dass er zurück an seine Ursprünge geht: den gesamten Weg von seinem zu Hause bis zur Befreiung erneut zu Fuß zurücklegt. Es geht um den Verlust seiner Schwester, seiner Mutter, seines Vaters, seines Großvaters. Nur zwei seiner Schwestern überlebten. Eine Inspiration war seine Novelle „Die Nacht“ die er noch auf Jiddisch geschrieben hatte. Es war für ihn ziemlich schwer, diesen Weg zu gehen. Und ich kann Elie nicht genug dafür danken, dass er so heldenhaft war.