Deutschland / Frankreich / Slowenien 2023, 87 min, deutsche Originalfassung

Regie: Hanna Slak

Als Nina erfährt, dass ihr jugendlicher Sohn Lars bei einem Schulunfall verletzt wurde, steht sie vor einem Dilemma: Kann sie die Proben mit ihrem Orchester hinter sich lassen, um ganz für ihn da zu sein… in einer Situation, die ihr Leben verändern könnte? Die Entscheidung, die sie trifft, ist ein Kompromiss: Sie verlässt München für fünf Tage, um mit Lars auf die Insel im Westen Frankreichs zu fahren, auf der sie normalerweise ihren Sommerurlaub verbringen – ein Ort voller schöner Erinnerungen und Bedeutung für Lars. Doch im Winter ist die Insel kein Urlaubsparadies, sondern windig, dunkel und kalt. In dem kleinen Haus am Strand sind Mutter und Sohn gezwungen, sich gegenseitig zu begegnen. Die Gedanken an die Musik verfolgen Nina, die Anrufe vom Festland beunruhigen sie. Sabotiert sie gerade ihre Karriere, für die sie so hart gekämpft hat… und für was? Lars zieht sich jeden Tag weiter zurück. Missverständnisse häufen sich, Mutmaßungen werden zu Verdächtigungen: War Lars Zeuge eines grausamen Verbrechens in der Schule? War er vielleicht sogar daran beteiligt? Als ein Wintersturm die letzte Verbindung zum Festland kappt, kommt es zu einer gefährlichen Konfrontation.

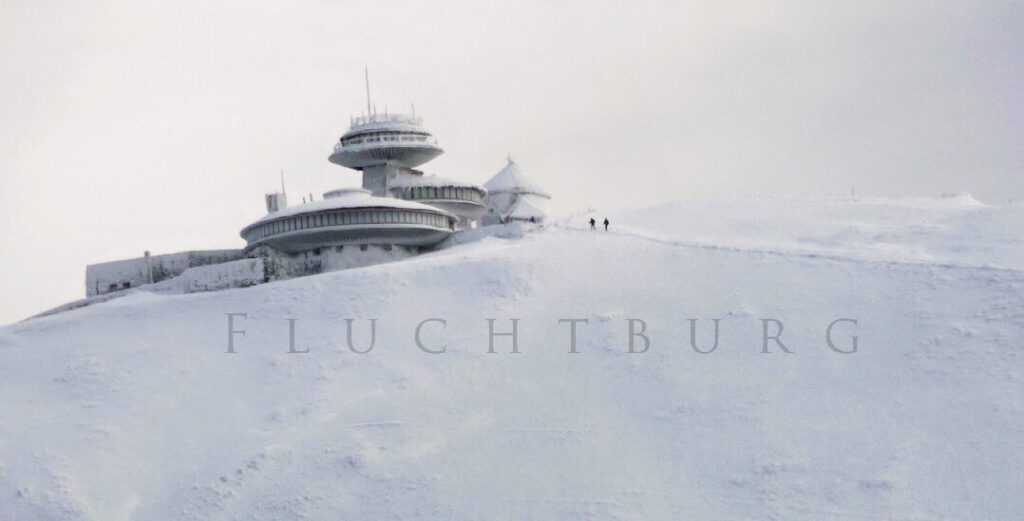

„Mit ihrer Kamerafrau Claire Mathon (…) erfasst Slak die raue Atlantikküste als einen Ort, der im Winter weit von der Anmutung eines Urlaubsparadieses entfernt ist, sondern sich als harsche, erbarmungslose Herausforderung erweist – und zugleich als Seelenlandschaft des entfremdeten Mutter-Sohn-Duos fungiert. In einem Interview erläutert die Regisseurin, dass es ihr darum gegangen sei, einen Kontrast zwischen dem organisierten urbanen Raum und der rohen Kraft der Natur zu schaffen. Dies ist ihr hervorragend gelungen. Die visuelle Sprache und das Sounddesign fangen das Meer, den aufziehenden Sturm und die Lichtsituation auf der winterlichen Insel in all ihren unkontrollierbaren Ausmaßen perfekt ein. Es wird deutlich, wie sehr Lars seine Mutter aus deren Komfortzone herausbringt, indem er sie zu dieser spontanen Reise bewegt hat.“ (Andreas Köhnemann, kino-zeit.de)

„Es ist erstaunlich, wie es Regisseurin Hanna Slak trotz eines überaus langsamen Tempos gelingt, dieses stille Drama um Unachtsamkeit und die Folgen von Liebesentzug mit viel Sinn für minimalistische Körpersprache und Mimik in der Spannung zu halten. „Kein Wort“ zeigt in kleinen, emotional aufgeladenen Szenen höchst eindrücklich, wie leicht eine Mutter-Sohn-Beziehung an ihre Grenze geraten kann, weil ein Telefonanruf stets wichtiger ist als das Warten auf eine Antwort, die von dem Gegenüber unter Zeitdruck erst mühsam gefunden werden muss.“ (Alexandra Wach, filmdienst.de)

“Musik-Kenner und Mahler-Fans sind bei diesem Film im Vorteil, denn Regisseurin Hanna Siak hat ihr Drehbuch kongenial an Mahlers 5. Sinfonie entlang konstruiert. Filmmusik und Handlung nehmen subtil Bezug auf Mahlers Werk, das sich ebenfalls – wie viele Mahler-Kompositionen – um den Verlust von geliebten Kindern dreht. Die Komponistin der Filmmusik, Amélie Legrand, hat geschickt Mahlers Sinfonie mit ihren eigenen Klängen verwoben und spiegelt dabei nicht nur den Mutter-Sohn-Konflikt, sondern schafft in Verbindung mit den Inselbildern eine sehr eigene, manchmal fremdartige, manchmal bedrohliche Stimmung.

KEIN WORT ist sicherlich keine leichte Kinokost, dazu ist der Film zu spröde und zu sperrig, ähnlich wie die Beziehung seiner Protagonisten. Doch wer bereit ist, in die schroffe Inselwelt einzutauchen – sowohl auf dem Atlantik als auch im Inneren der Protagonisten – der kann hier Kino in einer sehr impressiven Form erleben: über Menschen, ihre Gefühle und Irrwege. Bis zum Atlantik und zurück.” (Gaby Sikorski, programmkino.de)