Filmvorführung am 21. September 2025, dem ersten Todestag der Fotografin und Filmemacherin Barbara Metselaar Berthold um 17:30 Uhr in Anwesenheit von Freunden im Kino Krokodil.

Text von Matthias Dell

In Memoriam Barbara Metselaar Berthold

Die Fotografin Barbara Metselaar Berthold hat viele Bilder gemacht, und eins, das für den Dokumentarfilm ikonisch ist. Es zeigt den Kameramann Thomas Plenert (1951–2023), der mit Helke Misselwitz und Volker Koepp, Jörg Foth und Jürgen Böttcher gearbeitet hat, und von dem es, obwohl er selbst dauernd Bilder machte, gar nicht so viele offizielle gibt. Das Bild, das Barbara Metselaar Berthold von Plenert gemacht hat, stammt vom Beginn der 1980er Jahre. Es zeigt den Kameramann, wie er mit ausgebreiteten Armen, in Mantel, T‑Shirt, langer Hose und Sandalen auf einem Dach steht. Genauer: auf einem Schornstein auf einem Dach, wobei der Zustand des Schornsteins erkennen lässt, wie es dem Land geht, in dem er Dienst tut – der Schornstein ist in die Jahre gekommen, lebt von der Substanz, Renovierung steht aus.

Das Bild von Thomas Plenert ist ein lustiges, was einerseits vom Witz des Kameramanns zeugt. Die Arme zu öffnen, um das Fliegenwollen im Scherz anzudeuten. Das Bild ist andererseits auch ein bezeichnendes, wenn es nach etwas mehr als drei Minuten in dem Film Wir wären so gerne Helden gewesen kurz zu sehen ist. Diesen Film hat Barbara Metselaar Berthold Mitte der 1990er Jahre gedreht, beim Dokumentarfilmfestival in Leipzig gewann er 1996 die Silberne Taube. Wir wären so gerne Helden gewesen erzählt von Freiheit unter verschiedenen Umständen. Vom Sehnen nach, Suchen von, Ringen mit, Scheitern an. Deshalb ist das Bild vom fliegenwollenden Thomas Plenert so passend – ein komischer Vogel im Käfig DDR, in dem es sich, zumindest in Berlin-Prenzlauer Berg, wo Fotografin und Fotografierter zum Zeitpunkt des Bildmachens lebten, eine Zeitlang besser aushalten ließ wegen der vielen anderen und des Unernsts. Von einem nicht mal hüfthohen Schornstein losfliegen zu wollen, wenn man nicht fliegen kann, ist ungefährlich.

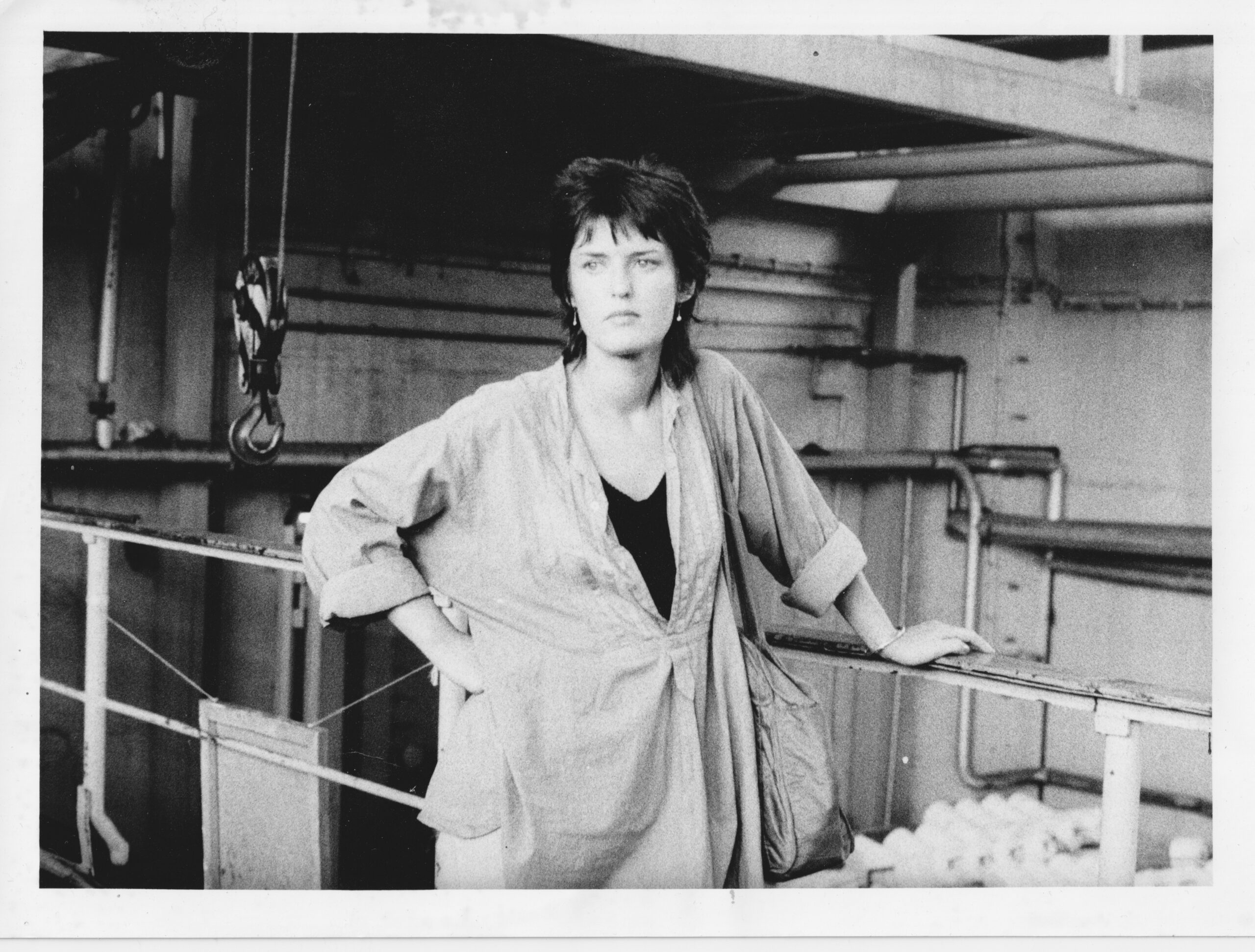

Von Barbara Metselaar Berthold selbst wurden auch Bilder gemacht, und eins illustriert diesen Text. Aufgenommen mit ihrem Apparat, den aber der Dokumentarfilmemacher Volker Koepp in die Hand genommen hat in Umkehrung der Produktionsverhältnisse. 1979, als Barbara Metselaar Berthold ihn begleitete zu den Dreharbeiten von Tag für Tag, dem Porträt einer Schweißerin in Schwaan. Dieses Bild zeigt eine Frau in einem Werk, die linke Hand auf ein Geländer gestützt. Bei einem flüchtigen Blick könnte man die Leinen-Tunika auf dem schwarzweißen Foto für einen Arbeitskittel halten, aber spätestens an der Beuteltasche ist der Abstand zu erkennen, den Barbara Metselaar Berthold distinktionsbewusst (oder sollte man sagen: damenhaft) zur Umgebung hält. Das Werk ist nicht ihr Ort, aber in dem Blick dazu liegt keine Überheblichkeit; der geht an der Kamera vorbei in Richtung Ungewissheit. In diesen Augen träumt etwas von morgen oder denkt an einen Zweifel.

Barbara Metselaar Berthold ist 2024 nach langer Krankheit gestorben. Geboren wurde sie 1951 in einem Dorf bei Chemnitz, studierte in Jena Sozialpsychologie und vor allem Fotografie in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. 1976 zog sie nach Berlin, Prenzlauer Berg, durch die Bekanntschaft mit Volker Koepp und den anderen kam sie das erste Mal zum Film – als Standfotografin. “1984 hatte ein holländischer Freund die Liebenswürdigkeit und Unbedenklichkeit, mich zu heiraten” – lautet die Auskunft in Wie wären so gerne Helden gewesen, der beiläufig einen Strich unter diese Ost-Berliner Zeit zieht. Der Satz davor heißt: “Im Laufe der nächsten Jahre verließen ungefähr drei Viertel meiner Freunde das Land.” In Westberlin arbeitete Barbara Metselaar Berthold in Medienwerkstätten und an Hochschule der Künste, und kam zum zweiten Mal zum Film – diesmal als Autorin, Regisseurin, Kamerafrau, Editorin. Wir wären so gerne Helden gewesen hat ästhetisch was von einem Homevideo, ist Do-it-yourself und gewinnt dadurch die Freiheit der Intimität. Dass da nur zwei Personen sitzen, alte Freunde, und die Freundin, die fragt, hat eine Kamera dabei.

Der Film ist Gruppenbiografie, eine Spurensuche, die zehn Jahre nach der Ausreise versucht festzuhalten, was verlassen worden ist und sich zerstreut hat. Was war, was geworden ist. Die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion, das Trügerische an so was wie Erinnerung, steht am Anfang. Ein Mann, Mick, fläzt skeptisch, also nicht-repräsentativ, wie man’s im Homevideo sein kann, in einem Sessel und markiert seine Zweifel: “Wie du die Leute dahin bringen willst, dahinzukommen, dass sie Auskunft geben und nicht einfach irgendwie ihre Lieblingsvorstellungen erzählen, wie das alles gewesen sein könnte, wenn es denn so war?” Die Künstlerin Dagmar Demming fügt an: “Alles, was ich hier sage, ist auch nur ein Bild von der Zeit, ich weiß eigentlich nicht mehr, wie es gewesen ist, also ich weiß es einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, wer die damals war, die da war.”

Für das Wissen darum, wer man war, offeriert der Titel des Films einen Konjunktiv: Wir wären so gerne Helden gewesen erzählt von einer Generation, der ersten in der damals neuen DDR geborenen, die im Westen 68er hätten werden können. Auch in der DDR ging es ums “Ausscheren” aus dem Konformismus, um die Flucht vor der Vorstellung, schon so zu werden wie alle auf den Dörfern. Um “die Frechheit, sich eine Freiheit zu nehmen, die man nicht hat”, wie einer im Film sagt.

Die gibt es in Jena, Leipzig, Berlin-Prenzlauer Berg oder in Partschefeld bei Rudolstadt, dem Versuch einer Kommune. Immer geht es um Gemeinschaft, um eine DDR, in der es sich besser lebt, wenn man sie sich als Netz aus Freunden denkt. Dass in dieser Gemeinschaft auch ein Gefälle gibt, registriert Barbara Metselaar Berthold im Film mit Blick auf den männerdominierten Freundeskreis. “Die Weiblichkeiten wechselten”, sagt einer, und die Nachfrage nach dem Warum, ist dann “schwierig zu beantworten.” Ironischerweise sind es denn aber die interviewten Frauen wie Dagmar Demming, die weniger verzagter in der Gegenwart des vereinigten Deutschlands angekommen sind. Denn auf den Aufbruch in die Freiheit folgt der Kater der Zerstreuung, von “geschmolzenen Kernen” spricht einer – Freunde gehen weg, manche ins Gefängnis beim Versuch, die DDR zu verlassen, welche nehmen sich das Leben; seine Toten bilanziert der Film am Ende.

Wir wären so gerne Helden gewesen von heute aus zu schauen, verdoppelt die Arbeit an der Erinnerung, weil seitdem fast so viel Zeit vergangen ist, wie rekonstruiert wird. Es bleibt ein lohnendes Unterfangen: Barbara Metselaar Bertholds Film wusste schon damals um die Brüchigkeit, mit sich, seiner Zeit und seinen Träumen identisch zu sein. … | Matthias Dell

Programm Krokodil

21. September (Sonntag)

17.30 Uhr

WIR WÄREN SO GERNE HELDEN GEWESEN

D 1995/1996, 123 min

Regie: Barbara Metselaar Berthold

Silberne Taube beim 39. Dokumentarfilmfestival Leipzig

„Im Osten waren wir ja welche, die gedacht haben, wir sind die Avantgarde. Also, wir denken schneller, wir wissen mehr, wir feiern die besseren Feste, wir haben die tolleren Frauen. Und dann kommst du in den Westen…“ (Peter Wiedemann)